歌えない子供時代のトラウマと、大人になっても続く逃避行

皆さん、こんにちは。今日も社会の隅っこで、ひっそりと息を潜めている僕です。

今日は、僕の人生における、初期のトラウマ体験についてお話ししたいと思います。それは、幼稚園時代の合唱の時間。

今思えば、あれは僕にとって、ホラーゲームで有名な「サイレントヒル」よりも恐ろしい時間でした。

音痴だった、というのは後から分かったこと。幼稚園の頃は、自分が音痴なのかどうかなんて、認識すらありませんでした。

ただ、あの合唱の時間になると、全身が鉛のように重くなり、心臓がドキドキして、いてもたってもいられなくなるんです。

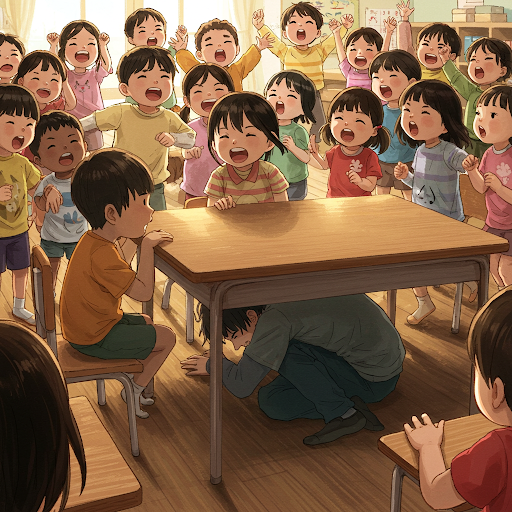

歌の時間になると、毎回、まるで本能に突き動かされるように、僕は自分の机の下に潜り込んでいました。そして、他の子供たちの元気な歌声が響き渡る中、一人、暗闇の中で歌が終わるのをひたすら待つ。それが、幼稚園の合唱の時間の、僕のルーティンでした。

今考えても、なぜあんなに歌うことが怖かったのか、自分でもよく分かりません。家では歌番組も見ていたし、両親の運転する車の中では、いつも色々な音楽が流れていました。歌自体が嫌いだったわけではないんです。

おそらく、人前で声を出す、という行為そのものが、僕にとって大きな壁だったのだと思います。普段のしゃべり言葉とは違う、歌を歌う時の自分の声。それが、なんだかとても変に聞こえて、恥ずかしかったのかもしれません。

これが、直接発達障害の影響なのかどうかは、今となっては分かりません。ただ、幼稚園時代はずっと、あの合唱の時間が憂鬱で、仕方ありませんでした。

記憶も曖昧ですが、最初の頃は、先生も「〇〇君、一緒に歌おうね」と、優しく声をかけてくれていたような気がします。でも、毎回机の下に潜り込む僕に、先生も匙を投げたのでしょう。途中からは、完全に放置プレイ。ある意味、居心地は良かったのですが、仲間外れのような寂しさも感じていました。

もしかしたら、聴覚過敏の気もあったのかもしれません。他の子供たちの歌声が、騒音のように感じて、耐えられなかった、という可能性も否定できません。あるいは、社会の常識やルールが、当時の僕にはまだよく分からなくて、「みんなで歌う」という集団行動に、うまく適応できなかったのかもしれません。集団行動は今も苦手です。

いずれにしても、歌だけは、幼稚園時代の僕にとって、絶対に受け入れられないものだったのです。

小学校、中学校に進学しても、音楽の時間は存在しました。モーツァルトを聴いたりする鑑賞の時間は好きでしたが、合唱、特に成績評価と称して、一人で歌わされる時間は、地獄以外の何物でもありませんでした。声は震えるし、音程は外れるし、顔は真っ赤になるし…。もう、公開処刑以外の何物でもありませんでした。

高校生にもなると、友達とカラオケに行く、なんていう遊びも出てきましたが、僕は毎回、巧妙な言い訳を駆使して、参加を逃れていました。「その日はちょっと用事が…」「喉の調子が…」今思えば、友達は薄々気づいていたかもしれませんね。

大人になり、社会人として生きる中で、お酒の勢いというのは、時に恐ろしい力を発揮します。「〇〇君、一曲歌ってよ!」なんて、上司に無茶ぶりされる場面も、何度かありました。そんな時は、もう腹を括って、しぶしぶ歌を歌うこともありますが、今でも心底苦手であることに変わりはありません。お酒の力は偉大で、歌っている間の記憶を曖昧にしてくれるという点においては、だいぶ助けられました。

カラオケ好きな彼女とのお付き合いも大変でした。辛い青春時代を思い出します。なぜか全人類全員がカラオケ好きと思っている輩も多くいましたね。

まあ、大人になってからは、「音痴」という、幼稚園の頃にはなかった別のファクターが加わってきたのも事実ですが…。

人は誰しも、一つや二つ、苦手なものを持っているでしょう。でも、発達障害者は、それに加えて、社会の暗黙のルールや、集団行動への適応が難しく、生きづらさを感じることが多いように思います。

50歳を過ぎた今まで、こうして何とか平和に生きてこられたのは、本当に偶然の産物だと思います。まるで、転落寸前の崖っぷちを、細い綱の上を綱渡りのように、危なっかしいバランスで歩いてきたようなものだと、今は思います。

まだまだ、人生の先は長いですが、これからもうまく生きていくために、僕は、気まずい場面からの逃げ足だけは、これからも鍛え続けていこうと、心に固く誓うのです。幼稚園の机の下に潜っていた、あの頃の僕のように。

コメント